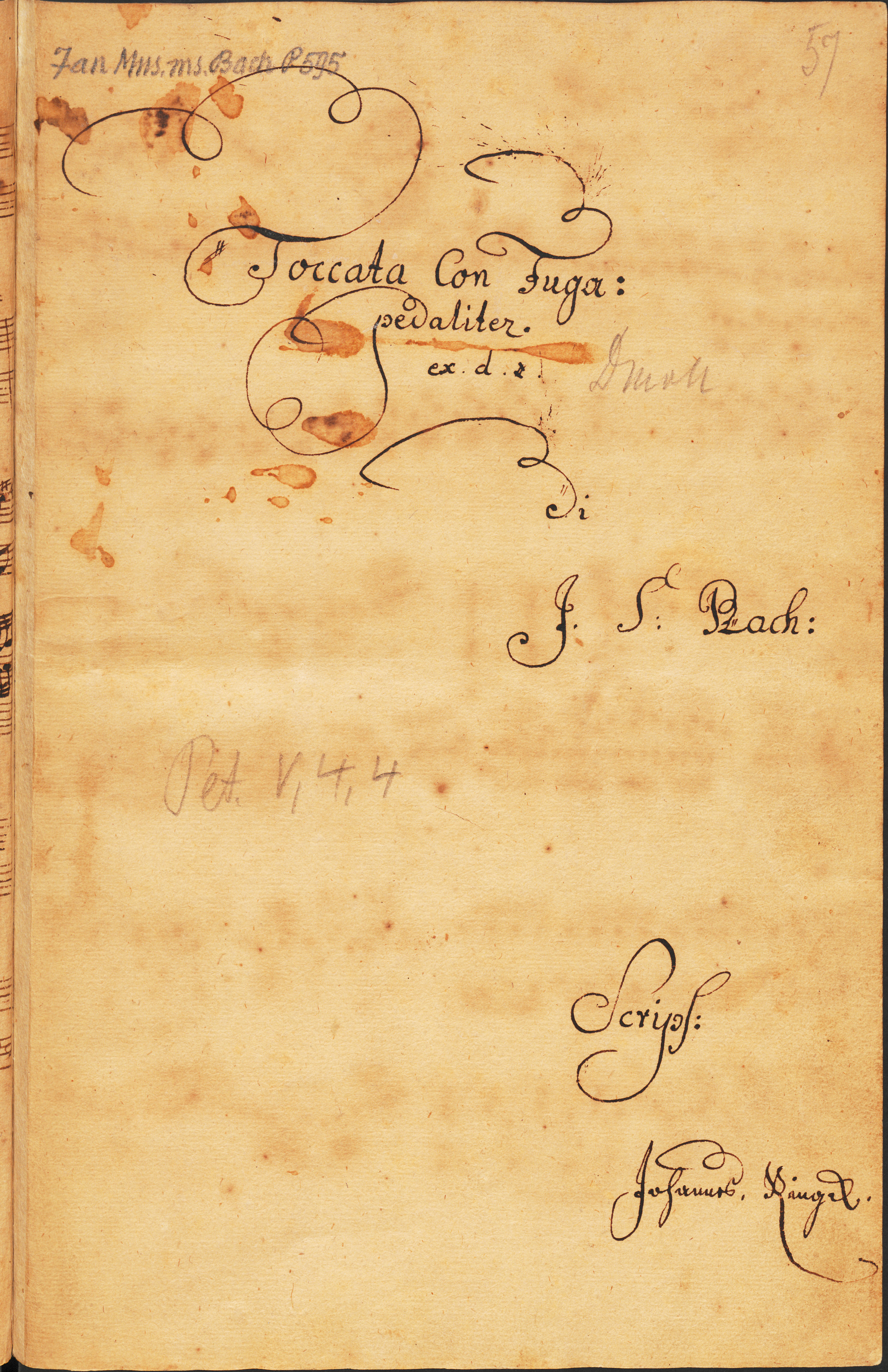

Título: Tocata y fuga en re menor (BWV 565)

Título original: Toccata und Fuge in d-Moll (BWV 565)

Autor: Johann Sebastian Bach

Año de composición: 1706

Género: Barroco / Órgano

Grabaciones de referencia:

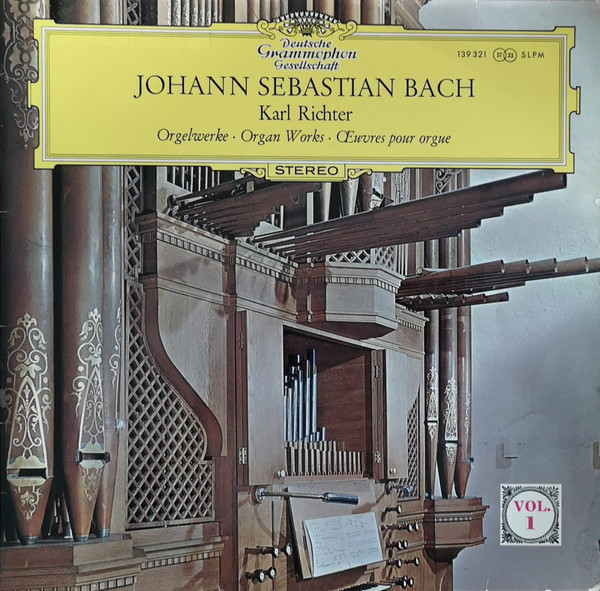

- Orgelwerke (Karl Richter, 2005)

- Complete Works for Organ [1980] (Marie-Claire Alain, 2007)

Resulta difícil valorar algo tan diluido en la cultura popular como esta pieza de Bach. Sin embargo, aparte de que es muy fácil disfrutarla, también se podría decir que es una pieza que todo el mundo cree conocer, pero que pocos han escuchado en profundidad. La mayoría de la gente se queda en los acordes tétricos con los que abre la pieza, auténtico momento icónico del terror y casi diría que de la crueldad.

Pasado ese momento, todavía quedará gente que pueda seguir los devaneos furiosos y galopantes del órgano. Al menos hasta que comienza la segunda parte, la fuga. Ahí ya la mayoría de los mortales entramos en terreno desconocido, en unos paisajes más abstractos y difíciles de aprehender. Un movimiento que no parece encajar muy bien con la primera parte y que va avanzando hacia su inexorable final sin que le acabemos de prestar toda nuestra atención.

Un empaste y un juego de opuestos que define a la perfección la música de Bach. Un trasunto matemático y exacto. Un ejercicio con el que el de Eisenach ponía a prueba la afinación y los límites del órgano. No en vano, según algunos estudiosos, esta pieza fue concebida con la idea de probar los límites del instrumento y poder así chequear su estado y su calidad. Y por supuesto, también los límites de un intérprete que siempre ha sido puesto a prueba a la hora de tocar esta pieza.

Por mi parte, he puesto a prueba mis oídos con un par de grabaciones clásicas, aunque soy consciente de que es muy difícil encontrar esa grabación canónica de esta Tocata y fuga. Me he sumergido en las habilidades y el gusto de dos figuras históricas como Karl Richter y Marie-Claire Alain. La sobriedad, la pausa y los acentos perfectos del alemán y la velocidad vertiginosa, el virtuosismo puro y la expresividad de la francesa. No puedo decir que encuentre un ganador claro, aunque quizás me quede con un Richter, que suena más rotundo y más completo a mis oídos. Todo esto sin desmerecer a una Alain, como digo, superlativa.

En definitiva, una pieza icónica y emocionante como pocas en la que hay que sumergirse sí o sí para darse cuenta de que no tiene nada que ver con lo que creíamos saber de ella.

♪♪♪

- Toccata

- Fuge

Título: Passacaglia y fuga en do menor (BWV 582)

Título original: Passacaglia und Fuge in c-Moll (BWV 582)

Autor: Johann Sebastian Bach

Año de composición: 1706-13

Género: Barroco / Órgano

Grabaciones de referencia:

- Ver Toccata y fuga en re menor (BWV 565)

En esta obra para órgano me resulta fascinante comprobar lo moderno que puede ser Bach para nuestros oídos. Su atemporalidad hace que con obras tan magistrales como esta podamos apreciarlo por muchos eones que pasen. Por eso es un compositor inmortal y aquí se puede comprobar cómo es capaz de jugar con la tensión, construirla para liberarla en un éxtasis controlado, volver a empezar desde abajo, levantarla y hacerla subir y subir y subir hasta explosionar en ese acorde final, que es a la vez una liberación, un reventón de júbilo y una muestra de grandeza suprema que te deja al borde de las lágrimas.

Todo eso podemos sentir con esta pieza refulgente dentro de su canon. Una pieza con la que el órgano vuelve a probar sus límites en cuanto a expresión, pero sobre todo una pieza en la que el organista puede volcar su virtuosismo y sobre todo su sensibilidad. Como lo hace un Karl Richter, entre muchos otros, que me ha servido de referencia junto a Marie-Claire Alain, y al que prefiero por encima de la francesa por su construcción minuciosa, sobria y monumental. Una ejecución diáfana y marmórea, clara y absolutamente totémica. O eso me parece a mí, ya que ha sido el que me ha hecho comprender que no estaba ante una obra más de Bach, sino ante uno de sus muchos pináculos inalcanzables.

♪♪♪

- Passacaglia

- Fuge